以案说险|警惕征信修复骗局 守护信用不踩坑!

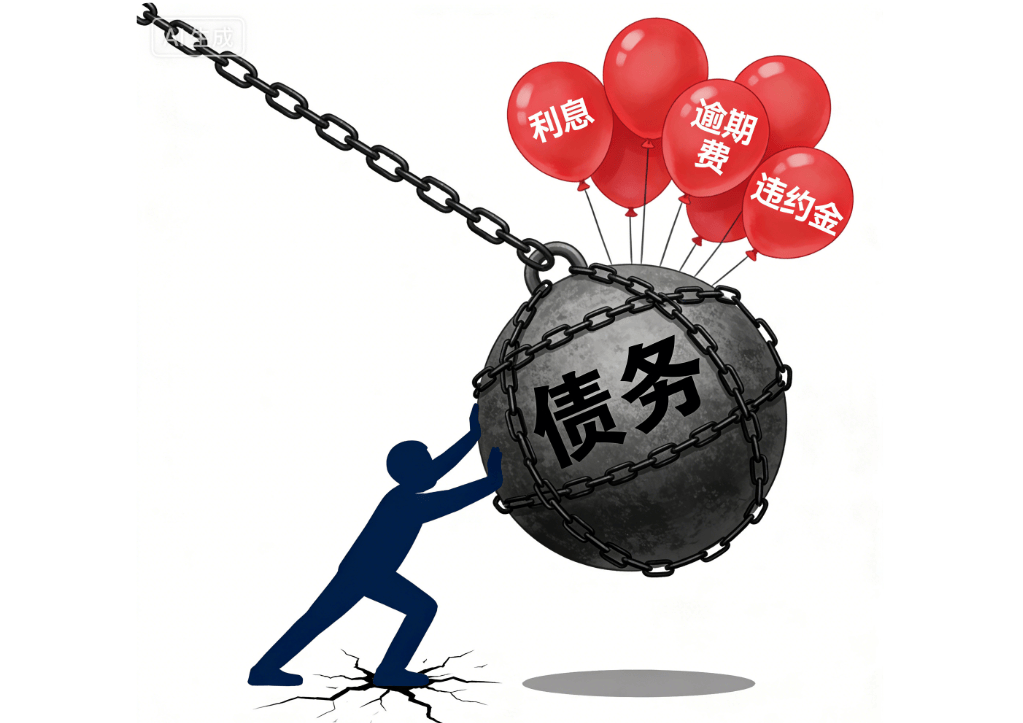

征信记录作为个人金融信用的“身份证”,直接关系到居民在贷款、就业、购房等诸多领域的权益。然而,一些不法分子瞄准部分人急于修复不良征信的心理,以“征信修复”为幌子设下骗 局,不仅骗取钱财,更可能进一步泄露个人信息,对消费者造成多重伤害。

【案例详情】

小王办理的网贷有多笔逾期,个人征信记录出现多笔不良。某日,小王收到某中介宣称可以办理“征信修复”的手机短信,出于对个人后续在就业、购房等方面的需求考虑,就按照短信内容与该中介取得联系。

他按照对方要求提供了身份证、网贷流水和征信报告等,并支付了3000元保证金。但对方又以“违规操作”威胁其继续汇款,否则公开隐私信息。在意识到自己可能陷入不法分子的圈套后,小王报警求助。

案例来源:http://cq.people.com.cn/n2/2025/0418/c365402-41200086.html

【案例分析】

一、精准拿捏焦虑心理,制造“修复”假象

不法分子以“征信修复”为噱头,利用消费者对征信政策的不了解,编造“特殊渠道”“内部关系”等虚 假信息,让消费者误以为真的存在违规“修复”路径,从而轻易落入骗 局。

二、诱导泄露敏感信息,埋下安全隐患

在骗 局过程中,不法分子会以“核实信息”“提交材料”为由,要求消费者提供身份证、征信报告、网贷流水等核心敏感信息。个人信息一旦落入不法分子手中,不仅可能被用于进一步诈骗,还可能被倒卖至非法渠道,用于伪造证件、盗用身份办理贷款等违 法活动,给消费者带来后续一系列安全风险。

三、实施“威胁式”二次诈骗,加剧权益侵害

当消费者支付“保证金”“服务费”后,不法分子并不会兑现“修复”承诺,反而会以“操作违规”“需要疏通关系”等借口要求继续汇款,若消费者拒绝,便以“公开隐私信息”“举 报违规行为”等进行威胁恐吓。这种“先诱后逼”的手段,不仅让消费者遭受经济损失,还会使其陷入恐慌,对个人心理和权益造成双重伤害。

【风险提示】

一、明确征信常识,拒绝“虚 假修复”

根据《征信业管理条例》规定,个人不良征信记录自不良行为或事件终止之日起保留5年,超过5年的将依法予以删除,不存在任何“花钱修复”“人工洗白”的违规操作。消费者应主动学习征信知识,认清“征信修复”骗 局本质,切勿轻信非官方渠道的虚 假宣传。

二、保护个人信息,警惕信息泄露

身份证、征信报告、银行流水等均属于敏感个人信息,切勿轻易向陌生中介、非正规机构或个人提供。在日常生活中,要妥善保管各类证件及信息,不随意点击不明短信链接、不扫描陌生二维码,避免因信息泄露给不法分子可乘之机。

三、通过正规途径,维护征信权益

若对个人征信记录存在异议,可通过中国人民银行征信中心官网、线下征信查询点等正规渠道提出异议申请,由相关机构依法依规进行核查处理;若存在网贷逾期,应主动与贷款机构沟通,协商制定合理的还款计划,通过按时还款逐步恢复个人信用,切勿寄希望于“违规修复”。

大家人寿北京分公司提醒广大消费者:个人征信记录由中国人民银行统一管理,任何单位及个人无权对征信记录进行删除或者修改。任何承诺消除不良记录的行为,都是骗 局。个人征信记录没有“洗白”捷径,只有合规修复。

特别提醒:如果文章内容、图片、视频出现侵权问题,请与本站联系撤下相关作品。

风险提示:纵横网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。

本文地址: