数学大厦的惊世裂缝

号称“天衣无缝”“绝对正确”的数学,竟会陷入自相矛盾的危机。这是真的,信不信由你。这场撼动数学根基的风暴,始于一位天才对无限的执着探索,而最终,由一位毕生追寻“为什么”、其思想与命运都如同一条咬住自己尾巴的蛇般的孤独灵魂,为整个理性世界划下了一道无法逾越的边界。

01:闯入无限的秘境——康托尔的冒险与孤独

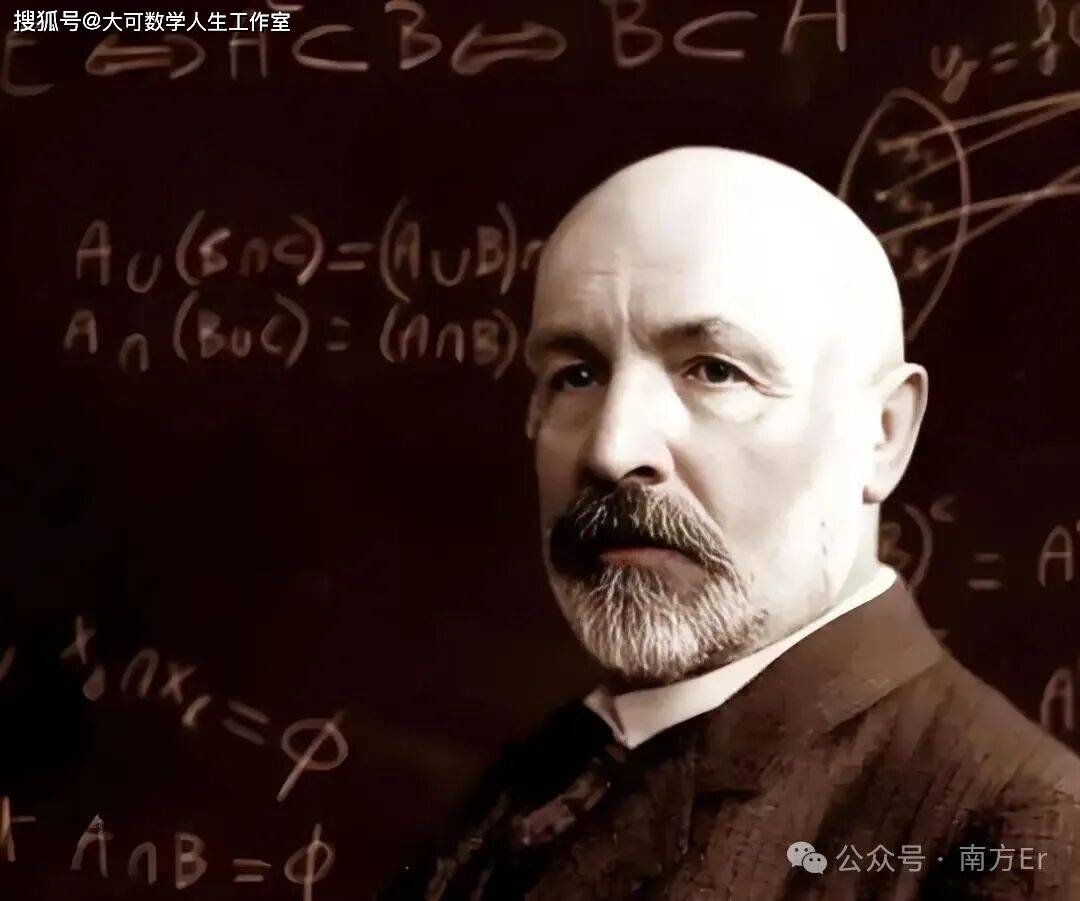

事情是从格奥尔格·康托尔 (Georg Cantor) 研究无限引起的。他创立了超限数,用来比较“无限大”中的大和小。最小的无限大称为ℵ₀(读作阿列夫零),之后还有ℵ₁,ℵ₂……这些“阿列夫”具有数的某些性质,但都不是有限数,故称为超限数。康托尔的研究别树一帜,后人的毁誉兼有。苏联著名数学家柯尔莫哥洛夫说:“康托尔的不朽功绩在于向无限大冒险迈进。”而同时代的克罗内克 (LeopoldKronecker) 则严厉批评:“康托尔走进了超限数的地狱。”

格奥尔格·康托尔

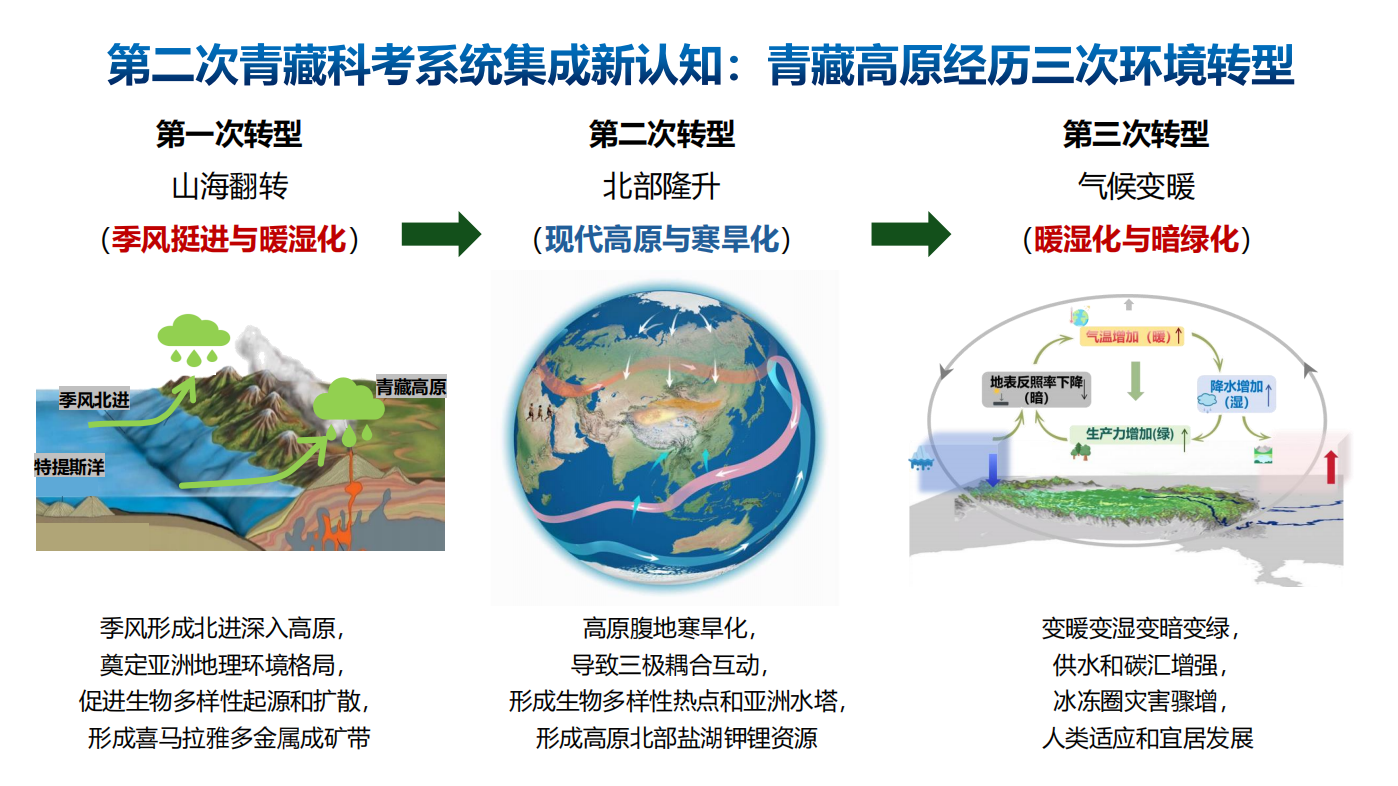

这场冒险的核心焦点,是连续统假设:它断言ℵ₀和ℵ₁之间没有别的超限数。大卫·希尔伯特 (David Hilbert) 是康托尔的坚定支持者,他在1900年那场著名的演说中提出的23个问题,将连续统假设放在了第一个,彰显了其基础地位。 然而,这位孤独的先驱未能见到问题的终局,激烈的论战与对自身理论的重重疑虑,最终拖垮了他的精神,康托尔晚年多次精神崩溃,在精神病院中郁郁而终。他的悲剧,仿佛预示了后来另一位天才的宿命。

02:魔法道具与分球奇论——选择公理的双面性

引起争论的另一个核心是选择公理。这条公理说,可以从一族集合中各取一个元素构成一个新的集合。打个生动的比方:在任意多盘糖果中,总能从每盘中选一粒糖出来,放在一起构成一个新的拼盘。

这件事能不能办到?当盘数为有限时,一盘接一盘挑选,总能选完。但当糖果是无限盘时,过程便永无休止。以布劳威尔 (LuitzenEgbertus Jan Brouwer) 为首的直觉主义者认为这是做不到的,他们质疑这种无法构造的“存在”。

选择公理的争议核心在于方法论。假设有无限多双鞋子,我们可以用规则(如“所有右脚的鞋子”)一次性地构造一个集合,直觉主义者对此并无异议。但选择公理允许的是无规则地选——从无限双鞋里各选一只构成集合,你却不知道选出的鞋是“左”还是“右”。直觉主义者质问:你说存在一个集合,却不知道集合里具体是什么,这能算真正把握了这个集合吗?

1924年,选择公理带来了更直接的冲击。波兰数学家巴拿赫 (Stefan Banach) 运用它证出了分球奇论:一个铅球可以做成两个与原球全等的球。 如此违反常识的“数学”,使选择公理的声誉一落千丈。

03:咬住尾巴的蛇——哥德尔与他的不完备定理

为了修补数学基础的悖论,策梅洛 (ErnstZermelo) 和弗伦克尔 (Adolf Fraenkel) 建立了 ZF公理系统。 人们希望用它证明选择公理是错的,从而将其驱逐。然而,历史的聚光灯打在了一位年轻的“Why先生”身上。

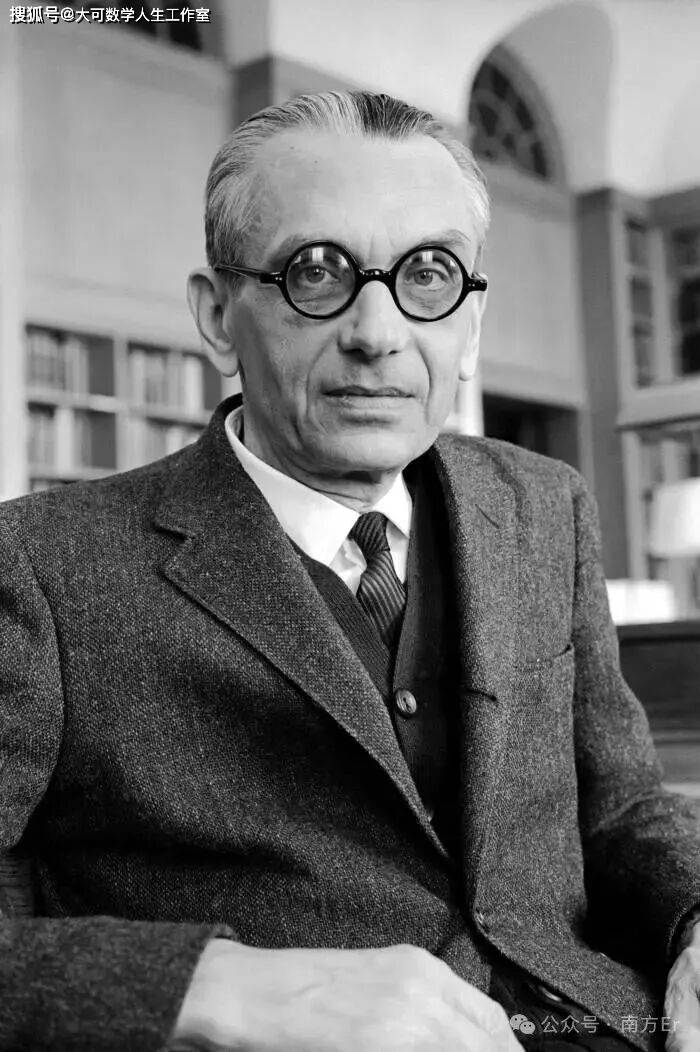

库尔特·哥德尔(Kurt Gödel),1906年生于布尔诺,是个对万事都要问“为什么”的天才。值得注意的是,这位后来撼动数学基础的人,学生时代多数科目拿“非常好”,数学成绩为“好”。他本意攻读物理,但在维也纳大学,一位瘫痪坐轮椅的教授,用生命讲授数学的激情彻底打动了他,使他毅然转向了纯数学。

库尔特·哥德尔

在充满思辨的维也纳圈子里,哥德尔是最安静的参与者。当圈子里的逻辑实证主义者们坚信一切有意义的命题都必须能被验证或证明时,哥德尔在沉默中思考,在演算中酝酿着一场风暴。他巧妙地利用了自我指涉这种有趣而危险的结构——犹如一条咬住自己尾巴的蛇,在逻辑和语言上构成前提和结论相互依存的关系。他将“这句话是假的”这样的撒谎者悖论,以精妙的数学编码形式植入了数学的心脏。

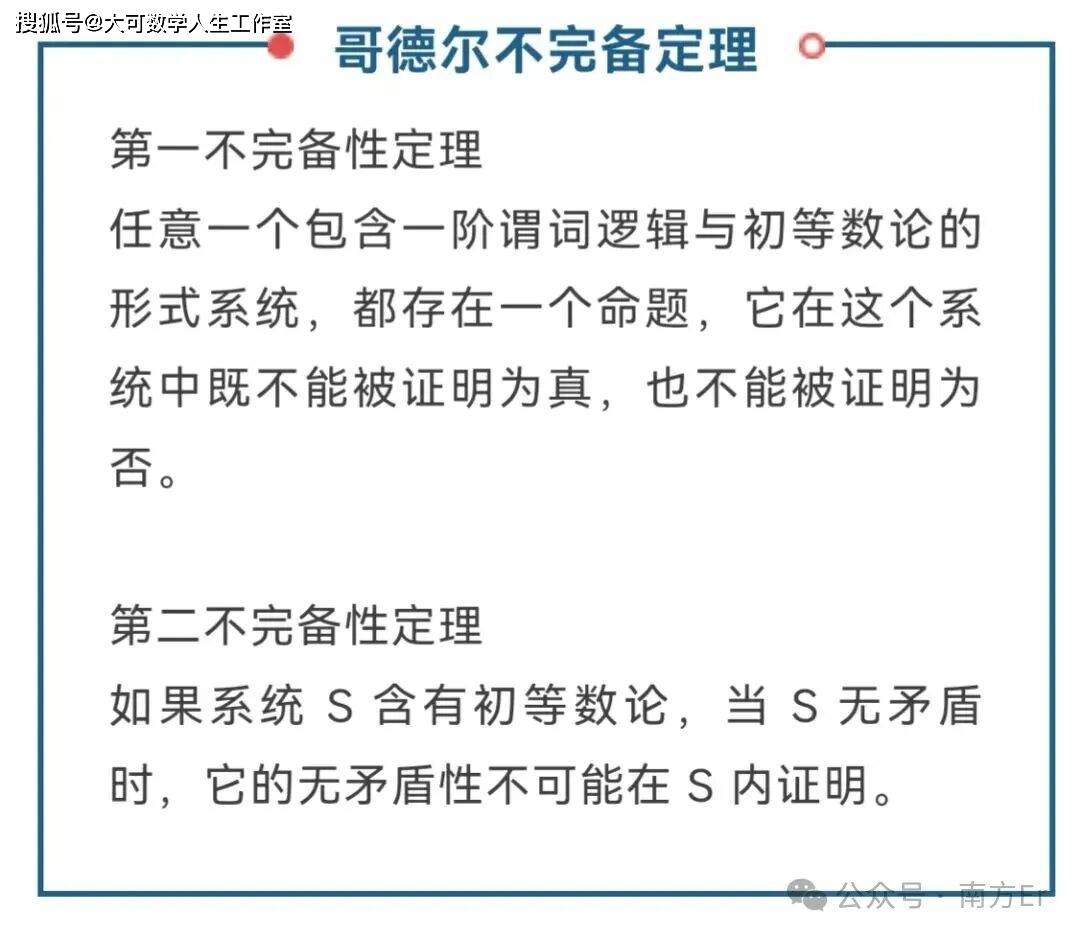

1930年,24岁的他在德国科隆投下了思想炸弹:“在《数学原理》的体系中,有些命题是不能被这个体系所证明的。”这就是石破天惊的 哥德尔不完备性定理:所有足够强的公理系统中,总存在一些为真的陈述,却无法在该系统内被证明。

这套证明过程具有惊人的美感。一个高中生可以看到它文字游戏般的逻辑结构;一个程序员可以从中看到代码即数据的和谐统一;一个数学家可以从中看到质数的光辉;一个哲学家可以从中窥见有限与无限之间的裂缝。不必动手演算,仅仅是见证论证过程,也如饮美酒,如抱美人。

希尔伯特希望将数学大厦构建在自洽且完备的逻辑系统之上的梦想,就此失败。这条咬住尾巴的蛇,宣告了理性的极限。然而,从积极的角度看,形式化系统的局限并不代表人类的绝境。正如直觉的存在,划出了机器与人类之间一道可能的鸿沟。

04:流亡与救赎——在循环论证中沉浮的人生

但哥德尔并没有因此过上学术春风得意的生活。相反,他的世界迅速崩塌。这条咬住尾巴的蛇,不仅是他的理论隐喻,也成了他人生的诅咒。天才与疯子合于一体,对完美的追求,成就他也毁坏他。

他没拿到稳定教职,经济大萧条将奥地利拖入深渊,导师去世、政局动荡……一连串的打击让他的精神状况急剧恶化。他陷入了严重的被害妄想与自我怀疑,这种内耗是如此“哥德尔式”——他曾在日记中用一页又一页的笔记,记录如何做决定的方法,只因他很难决定该采用哪个方法来做决定。

此时,一个奇女子成了他生命中的锚点。阿黛尔,一位夜总会舞女,与哥德尔的家庭背景格格不入。但她深知他的疯狂与脆弱。为了让他吃饭,她每一口都先自己尝。

1938年,纳粹吞并奥地利,哥德尔的朋友圈多是犹太人,处境岌岌可危。约翰·冯·诺伊曼 (John von Neumann) 焦急地发来电报催促。 哥德尔与阿黛尔于是上演了一出惊心动魄的逃亡,绕道西伯利亚,远渡重洋,终于在1940年3月抵达美国普林斯顿。

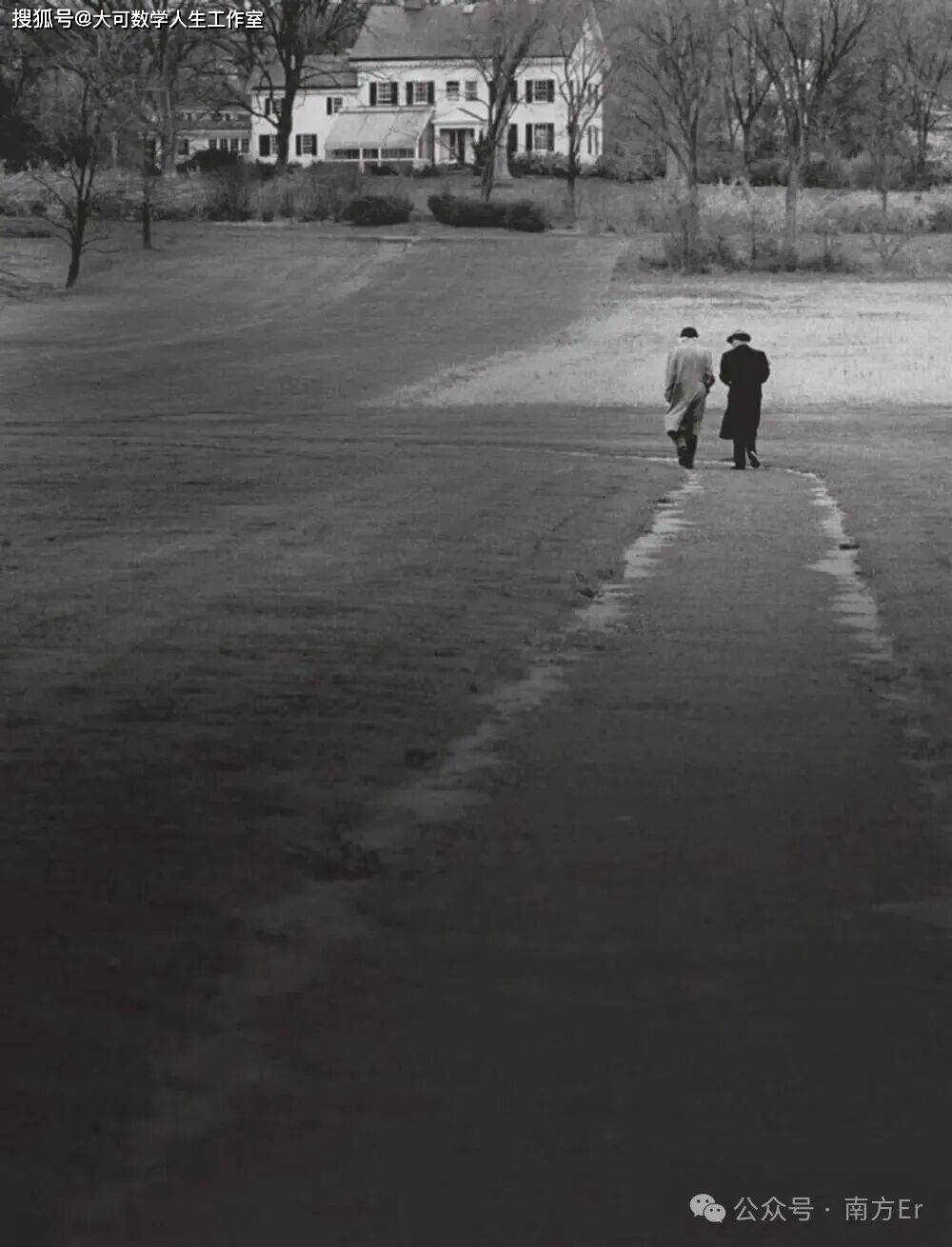

在这里,他进入了高等研究院,邻居办公室正是阿尔伯特·爱因斯坦 (Albert Einstein)。两位天才成了忘年之交。每天上午十点多,爱因斯坦会准时来家与他碰面,随后两人一同散步30分钟前往研究所;下午吃过午饭,再一起步行回家。路上时光,他们无所不谈,从政治、哲学到物理、数学,畅所欲言。爱因斯坦倒是很坦诚地表达了自己对哥德尔的喜爱,直接表示:“我自己的工作没啥意思,我来上班就是为了能同哥德尔一起散步回家。”也正是在这里,哥德尔完成了对选择公理的救赎——证明ZF公理与选择公理是相容的。

1947年,哥德尔在美国已生活多年,对这里相当满意,于是决定申请加入美国国籍,在身份上向好友爱因斯坦看齐。当时的入籍程序不仅需要面试,还要求有两位担保人。这对哥德尔来说不是问题——经济学家摩根斯坦和爱因斯坦主动提出为他担保。

然而,在准备面试时,哥德尔仔细研读了美国宪法,竟从中发现了一个他所谓的逻辑漏洞。他严肃地告诉朋友,根据这个漏洞进行推导,美国有可能演变成一个独裁国家。摩根斯坦得知后顿感事态严重,立刻通知了爱因斯坦。爱因斯坦深知这位挚友的学术执拗,若在面试时与官员争辩宪法问题,后果不堪设想。

面试当天,爱因斯坦亲自陪同哥德尔前往政府办公室。一路上,他为了转移哥德尔的注意力,不停地讲着各种笑话,试图让他暂时忘掉宪法的漏洞。可惜,这番努力未能完全奏效。面试中,哥德尔还是没能忍住,就宪法问题开始与面试官激烈争论。幸好爱因斯坦及时介入打圆场,缓和了气氛,面试官也未再深究,哥德尔最终才得以顺利获得美国国籍。

05:终极决裂与平行宇宙——科恩的独立性证明

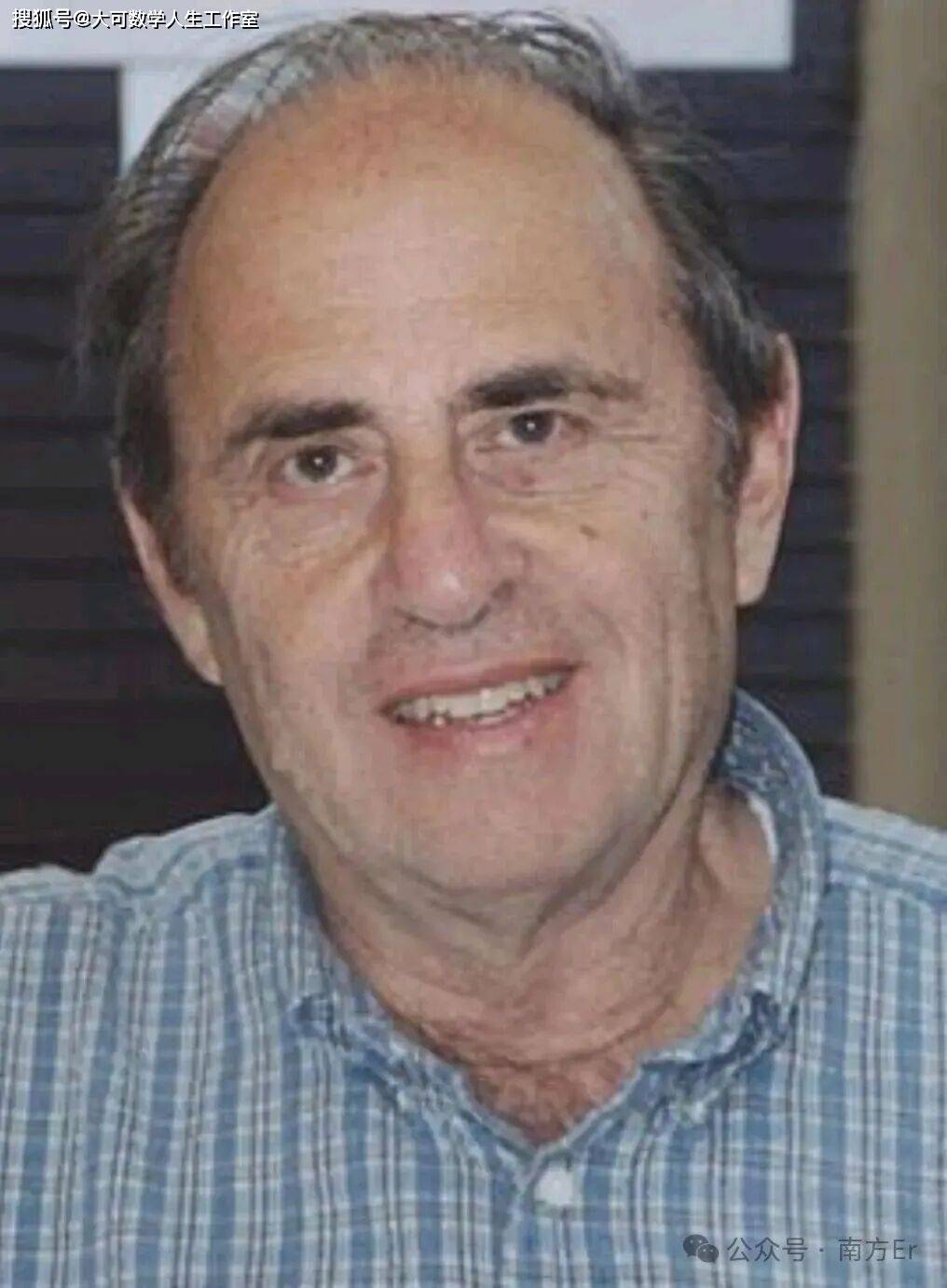

1963年,数学界迎来了一项具有里程碑意义的突破。年仅29岁的美国数学家保罗·科恩(Paul Joseph Cohen)通过独创的力迫法(Forcing),在集合论研究中取得了革命性成果。他证明在Zermelo-Fraenkel集合论公理系统(ZF)中,不仅无法证明连续统假设的成立,甚至无法证明其真实性——这一结论与1940年哥德尔证明连续统假设不矛盾于ZF公理的成果形成完美互补。

保罗·科恩

至此,综合哥德尔与科恩的工作,一个全新的图景展开了。数学世界迎来了它的平行宇宙。就像几何学中既有欧氏几何也有非欧几何一样,如今,人们可以建立两套集合论:“选择”的集合论与“非选择”的集合论。希尔伯特的第一个问题,其答案竟是:不能判定其真伪!

06:死于不完备——逻辑之神的黄昏

哥德尔的晚年,是理性与偏执的悲剧性结合。逻辑是他的信仰,确定性是他唯一的避风港,然而现实世界从不遵循严密的公理系统。

随着健康状况恶化,他的偏执症状从对食物的极端控制,逐渐扩展到对医学权威的全面否定。在普林斯顿高等研究院的最后岁月里,哥德尔频繁质疑医生的诊断结果,甚至在需要接受前列腺手术时坚决拒绝治疗,理由是“所有现代医学理论都建立在不完备的公理体系之上”。

这种将数学逻辑绝对化的思维模式,使他陷入自我验证的封闭循环:当医生建议进行常规检查时,他要求对方用形式逻辑证明检查的必要性;而被问及为何怀疑整个医疗系统时,他的回答始终是“所有未被形式证明的命题都应被默认为可疑”。

这种思维模式在1976年达到顶峰。当年他因健康恶化多次就诊,但每次都要求医生提供“经过公理化验证的治疗方案”,否则便中断诊疗。主治医生埃里克·布兰德斯(Eric

Branser)的诊疗笔记记载,哥德尔曾用粉笔在病房墙上推导出长达三页的逻辑公式,试图证明“任何未经他本人验证的医疗行为都构成潜在谋杀”。这种将现实问题强行纳入形式系统处理的倾向,恰恰印证了他早年研究中的核心发现——当人类试图用有限的公理体系解释无限复杂的现实时,必然会产生无法自洽的悖论。

最终,这种极致的理性偏执导向了悲剧结局。在妻子阿黛尔因病住院期间,哥德尔拒绝接受任何替代性饮食方案,坚持“只有阿黛尔亲手准备的食物才能通过他的逻辑验证程序”。当护理人员试图提供营养液时,他视其为“违反集合论公理的非法入侵”,甚至在病房门上用数学符号写下警告公式。这种将生存需求完全转化为形式验证的执着,使他在生命最后阶段维持着荒诞的逻辑纯洁性。

1978年,在长期绝食后,这位发现了理性边界的巨人最终被自己追求的绝对确定性反噬,以仅剩29公斤的体重与世长辞。

然而,在那些暂时摆脱病情困扰的清醒时刻,哥德尔展现出截然不同的面貌。他会以近乎天真的严谨对待每一篇学术论文,即便是质量平庸的稿件也认真审读;当发现不知名学者对连续统假设的证明方法优于自己时,他会由衷欣喜,毫不介意自己的成果可能因此被超越。这种纯粹的知识追求,与他在病态时的偏执形成鲜明对比。

他独特的幽默感也常在理性清明时闪现。当一位学者故意以莱布尼茨的理论开玩笑时,哥德尔严肃回应:“莱布尼茨错了。顺便说一句,他的理论没有一个是对的。一个人要在所有事情上搞错,跟所有事情上都做对,难度是一样的。”这种将深刻洞察包裹在冷峻幽默中的表达方式,正是他思维特质的生动体现。

正如化学家凯库勒从咬住尾巴的蛇的梦境中悟出苯环结构,类似的灵感和直觉也指引哥德尔做出了不朽贡献。然而,理性和非理性的交错咬合,既编织出完美的思想图案,也紧紧困住了他的身心。他发现了理性世界固有的不完备,却至死无法接受这个由他自己划定的、令人不安的边界——这或许是他一生中最深刻的悖论。

07:裂缝中的光辉——不完备之后的数学与人类理性

今天,大多数数学家们选择了一种务实的立场,继续使用选择公理,将分球怪论视为一个可以被暂时搁置的、遥远的奇观。数学大厦依然在日常使用中巍然屹立,支撑着从物理探索到人工智能的现代文明。然而,哥德尔所揭示的裂缝从未消失,它促使我们重新思考数学乃至一切知识的本质。

这条裂缝非但不是终点,反而开启了一个更为广阔的思想空间。它与同时代的其他伟大发现——如海森堡的测不准原理、阿兰·图灵 (Alan Turing) 的停机问题不可判定性——共同构成了一幅二十世纪人类思想的壮丽图景:我们终于清晰地认识到,任何描述系统都无法完全“封装”自身。这并非理性的失败,而是理性在深刻自省后达到的成熟。它打破了黑格尔式的绝对真理幻梦,却为一种开放的、不断演化的知识观奠定了基础。

哥德尔之后,数学并未枯萎,反而更加生机勃勃。数学家们意识到,与其追求一个唯一、封闭、完备的真理体系,不如去探索各种可能存在的数学实在。选择公理与连续统假设的独立性,非但没有让数学分裂,反而丰富了数学的景观,正如非欧几何的发现极大地拓展了我们对空间的理解。这仿佛是理性在承认自身局限后,所获得的一种更高级的自由。

哥德尔,这位以逻辑之矛刺穿逻辑之盾的巨人,他的一生本身也成了一个巨大的隐喻。他对绝对确定性的执着追求,与他理论所揭示的深刻不确定性,共同构成其生命中最具张力的悖论。他试图用逻辑证明上帝的存在,却无法以逻辑治愈内心的不安;他揭示了任何系统都无法自证其一致性,却始终渴望一个内在统一、全然和谐的自我与世界。

散步于乡间小路上的哥德尔和爱因斯坦

特别提醒:如果文章内容、图片、视频出现侵权问题,请与本站联系撤下相关作品。

风险提示:纵横网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。

本文地址:

上一篇