一个“鉴抄博主”,为何让文学圈沉默?

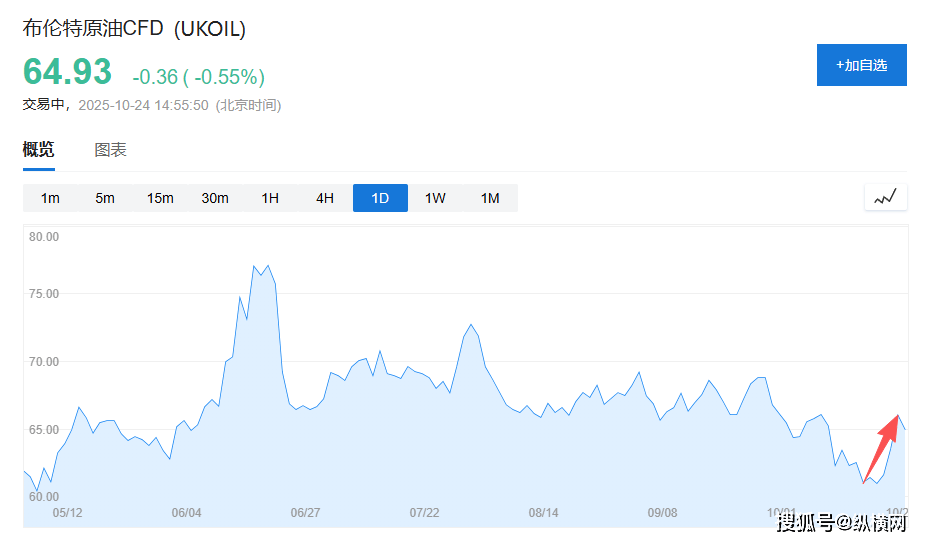

近期,一位特殊的读书博主“抒情的森林”在社交平台引起关注。用对比图的形式,指出一些作家的小说中“过度借用”他人文本的现象后,他的账号关注人数从1000多上涨到6000多,且持续有热度。他质疑的作家,有长年畅销的儿童作家、畅销作家、青年新星、老牌纯文学作家。

随着“抒情的森林”不断揭露新的作家,舆论场呈现出诡异的氛围。一面是文学爱好者们在他的评论区频频呼唤相关作家及出版方,要求予以回应。另一面是整个文学圈耐人寻味的沉默。

小红书@抒情的森林

法律意义上,认定文学作品是否构成剽窃,需要多维度、多层次的综合判断。但不可否认的是,独创性的文学表达是一部作品的核心。我们很难说,一位过度借用他人表达的作者,毫无可指摘之处。

在公共舆论中,“抒情的森林”本人也呈现出复杂的样貌:他是提出问题的人,也成为问题的一部分。有人称他是“文学圈纪检委”,在净化文坛风气,也有人质疑他断章取义,有“蹭热度”的心思。

接受采访时候,“抒情的森林”大多数时候都语调平和、思路清晰,耐心地向我解释他在帖子中已讲过多次的细节。谈到自己赢得舆论支持或道德胜利,也会表露出得意。只在提到被恶意攻击和质疑的时候,他的语调才会明显提高,说出“不要惹到我”这样的话。不过,他总是会把话锋转回去:我只是一个普通读者。

我试图向事件相关的各方打听消息。有意思的是,“抒情的森林”和几位业内人士都对我提到了上世纪八九十年代叶蔚林的抄袭事件。编辑们提及此事,是为了说明,文学圈知道分辨模仿与抄袭,对真正的抄袭会有公正处理。“抒情的森林”提起这件事,是为了向我说明抄袭不是文坛新鲜事,过去的确存在纠错机制,而如今情况却变了。

叶蔚林抄袭事件的始末也颇有意思。上世纪80年代,有人指出他的风景描写太像俄国作家蒲宁和契诃夫,叶蔚林并未理会。1997年,有人举报叶蔚林的《秋夜难忘》抄袭了尹世林1990发表的小说《遍地萤火》。叶蔚林无法否认二者高度相似,最后致函《小说选刊》编辑部致歉。

编发叶蔚林那篇小说的,是时任《小说选刊》编辑的肖复兴。2007年,肖复兴接受采访谈到,八九十年代相关法律还不完善,抄袭认定主要依赖圈内共识和舆论裁决,但人们的意见往往出奇一致。而法律健全后,人们对抄袭的态度反而复杂起来。肖复兴提出了一个值得深思的问题:“当然,运用法律的权威来裁定当然是法制意识强的表现,但另一方面,也说明了文学伦理在底线上的退守。”

迄今为止,我们仍未看到任何被“抒情的森林”点名的作家,发出叶蔚林那样的公开声明(截至发稿前一天,作家孙频发出了一条回应致歉)。这是一场遭遇战:仍保留着上世纪传统秩序和圈层规则的文学圈,与正在迅速勃兴、但力量杂糅的网络舆论场正面遭遇。目前来看,文学圈尚未想出恰当的办法,去回应这样一个不容忽视的声音。

采访接近尾声时,“抒情的森林”告诉我,他刚刚下单了最近大火的小说《泥潭》,这本小说因为作者的获奖感言而吸引了广泛关注。我心里一紧,他连忙解释:“你不要搞错了,我不是想要寻找猫腻才下单的,我是抱着期待,想看看这是不是一部好作品。”

开始“鉴抄”,纯属偶然

《三联生活周刊》:你是怎么开始做“文本比对”这件事的?

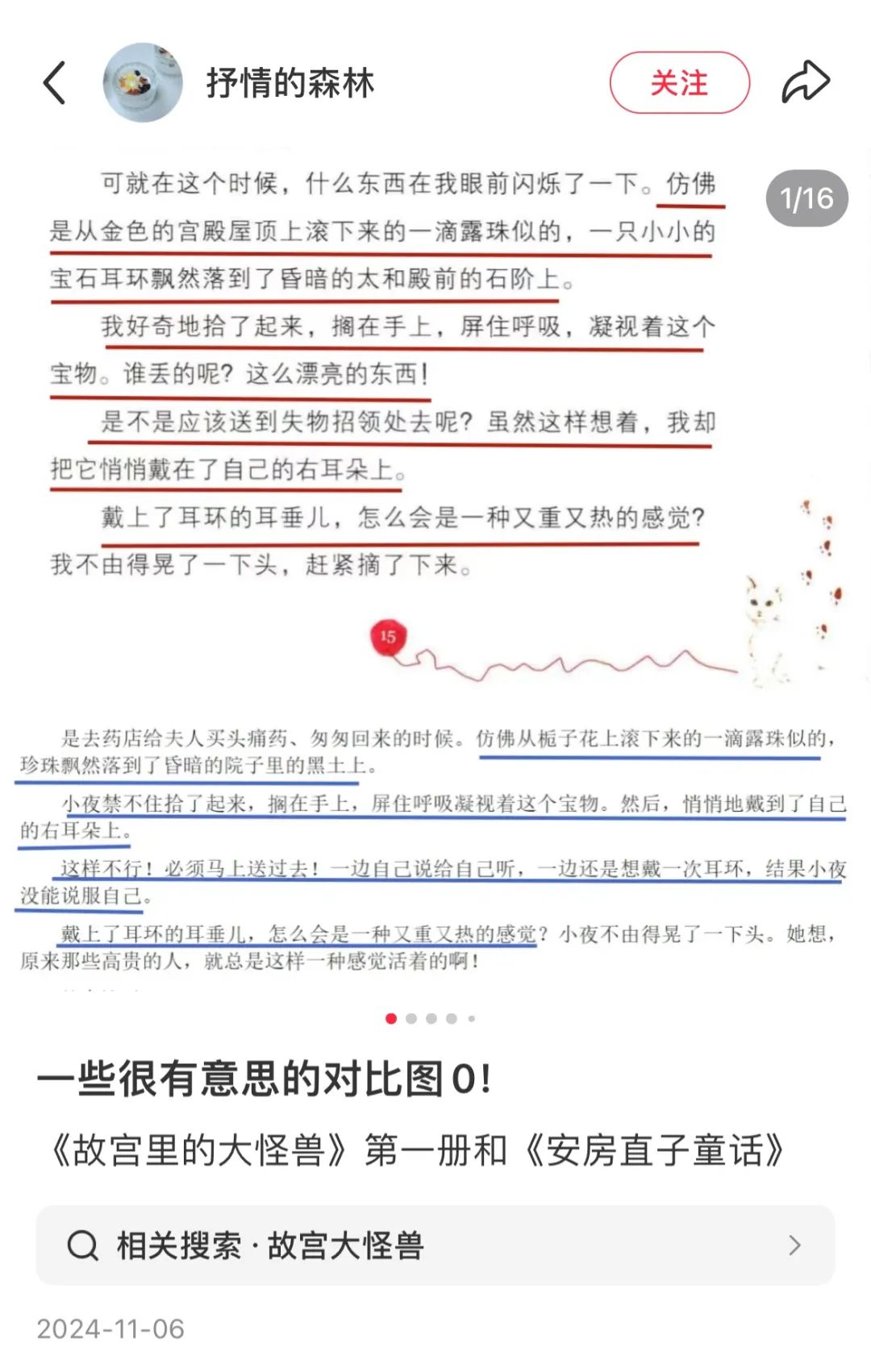

“抒情的森林”:起因是去年11月我想要做一个读书账号,分享我个人的阅读体验。没想到在给小朋友读童书时,偶然发现一套销量巨大、获奖无数的童书《故宫里的大怪兽》居然跟日本作家安房直子的作品有大量相似之处。当时我的震惊是核弹级别的。

我一直爱读文学,之前自然也知道郭敬明、林培源等作家的抄袭争议,听说过一些学术圈腐败、文学圈抄袭的例子,但那些例子极少像我在贴子里展示的那样是文字上一比一的复刻。儿童文学的销量巨大,影响力持久,所以我觉得非常气愤。可以说,最初刺激到我的是在童书中的发现。后来我就带着这样的目光去看我平时读的作品,结果发现了一连串问题。

我不能说自己是个正义感爆棚的人,也想过还是做普通读书博主好了。但读书博主的赛道挤满了人。后来我的朋友开玩笑说,“你自己开辟了一条赛道”。我只是因为一个偶然的契机,发现了一条自己的路径,还有些人能听懂我的话,就挺开心的。像我这样的读者,可能也就这点小追求。

《三联生活周刊》:你最初发童书相关的帖子似乎没有出圈。真正的影响力扩大还是从揭露几位大众视野内的作家作品开始的。你是怎么发现他们的?

“抒情的森林”:首先,我是一个特别爱读书的人。我发过一个帖子,2020-2024年这五年我在京东买书花了七万块左右,差不多每两天就收一个快递。我自己看书的倾向是纯文学和社科类书籍,也关注文学新人。文学经典和文学期刊我都读。

我揭露的作家,本来也都在我的阅读范围内,不过也有些“玄学”的感觉。读到蒋方舟的小说,是因为朋友给我推荐她的书评,我又想到判断一位作家的写作水平最好去读读她的小说。而焦典这样的文学新人,进入我视野主要和宣传有关。她的小说集带着很多吸引人的标签,比如名家背书、乡土题材等等,营销策略就是要追求吸引到读者的最大公约数。其实很多新人作家的书我都会翻一翻,没想到发现了一个“惊喜”。

《三联生活周刊》:很多人感叹,从无数作品中找到对应的段落看起来是个不可能的任务。能不能分享一下你“查重”的方法?

“抒情的森林”:其实我的做法是很初级的。我不是纯手工查重,没有谁的记忆可以好到这种程度。我最多用到百度上面免费的学术论文查重软件。我觉得编辑应该有更专业的工具。具体来说,分几种情况。

第一种是作者借用了原作中非常独特的情节。或者涉及到我非常熟悉的作家,主要是依靠我自己的阅读经验。比如常怡的作品里面,讲到猫身体裂开里面钻出一个人的情节,我立刻想到了麦克尤恩的《梦想家彼得》,因为那是他写的唯一一本童话,我印象非常深刻。

另一种情况是,我觉得某个片段在前后文中显得非常突兀,不像是同一个作者写出来的,但我也一时想不起在哪里见到过,就检索一下。比如最近我晒出来的徐衎这一段“你就像一只看似庞大的抹香鲸,孤独地死在我记忆的脑海里”,就是因此发现的。

第三种情况是我也没有预料到这段文字是抄的。比如最近我贴出的一段话,“许多技能,都是要花钱才能学到的,学电脑,至少要有台电脑,学音乐,要请得起老师”。起初我觉得是无关紧要的大白话,没怀疑有什么猫腻。结果放进查重软件里一查,居然是从一篇公众号文章里来的。

尽管我只揭露了几位作家,但我发现他们模仿的对象中,麦克尤恩、加缪、马尔克斯、福楼拜出现的概率特别高。我相信编辑们都很忙,没办法看过作品的都记得。但我觉得就算没有我这么细致,借助工具也是很容易办到的。

《三联生活周刊》:发一个类似的帖子,要花费你多长时间?

“抒情的森林”:我看书的时间比较随性,看书速度也比较快。这件事情耗时,主要在于看帖的人会提出一些要求,比如要上下截图排列,找到具体的出处,要在图上标注一下,确实挺耗时间的。一篇帖子从整理到发布,其实主要时间花在标注上面,要花一两个小时。打个比方说,以前如果我一天看两小时书,现在就变成四小时。所以这也确实一定程度上影响我的生活和工作。

《三联生活周刊》:关于“抄袭”的定义,一些业内人士可能和你看法不同。整体来说,判定文学抄袭的标准是很复杂的,而且这是一个非常严重的指控。对于这些观点,你怎么看?

“抒情的森林”:我现在很少在贴子里用“抄袭”这个说法。我就是想要避免这种争议,所以发帖就演变成了现在的形式,直接上对比图,标题只说“异曲同工”。我觉得只要懂中文的人,就知道我说的是怎么回事。

法律意义上的抄袭,当然是由判决确定的。而我作为一个普通读者,没有义务发起诉讼,毕竟诉讼是作者和原作者之间的事情。但我觉得如果一个作者或者编辑,觉得我所举的例子完全错误,那他的反应不应该是沉默。

我也非常谨慎地把我帖子的内容,尽量限制在文本的比对方面。比如有的被我指出的作家,他们过去的创作谈会说到很多自己写作的心路历程,现在看来有些讽刺。也有些知名作家,身上一直有各种各样的流言争议。但那些我都不谈。我只晒出文本,不会去质疑作家的其他方面。

你说的的这些编辑、律师的意见,我其实听到太多了。评论区也好,身边的人也好,都会对我说。但没有一个编辑敢公开站出来说,我列出的这些段落不是抄的。我相信只要是懂中文的人,看了我列出的例子,就知道是不是雷同。这需要引用什么法律法条吗?

我们如何理解沉默

《三联生活周刊》:文学圈面对你提出的质疑基本没有正面回应,你怎么理解这种沉默?

“抒情的森林”:我觉得沉默的原因是显而易见的。怎么回应呢?是否认还是辩白?如果要否认抄袭,他们没有站得住的角度。现在我提到的几位作家,基本上没有还手之力,只能求同情,求放过。只有一位童书作家伍剑发帖回应,说我的鉴别方式站不住脚。说我用了AI,其实我从头到尾都没用AI。像这样来跟我“对线”的,水平都非常有限。

我理解大家为什么都不说话。因为本来在一个圈子里,都熟门熟路。大家都有本能的自我保护心理。我觉得也没必要逼他们出来说什么,作者应该文责自负。事实上,我没有在等作家的回应,而是在说他们最好自觉。

《三联生活周刊》:你开始做这件事的时候,有没有预想过会产生怎样的影响?现在的影响范围有没有超出你的预计?

“抒情的森林”:有预想到的部分,也有没想到的部分。我发童书的帖子的时候,以为这是个很大的新闻,我会迎来“互联网上的五分钟”,但起初发了一个月,一篇帖子只有几十个赞,声量比我想的小很多。

但我现在觉得,帖子引起的反应,已经超出我的意料之外,算是很好了。比如我听说很多编辑在潜水看我的帖子,我觉得是真的。我也通过这件事认识了一些作家、编辑、记者,这可能是我做普通读书博主十年也积累不到的圈层。当然他们跟我的关系很多都是点赞之交。但放在平时,我这样的普通读者是不可能与他们结交的。

我觉得围绕我的帖子,能够形成一种氛围也挺好的。我有个帖子下面,有位读者说有篇小说是抄袭的,我说你可以自己去发帖。他也发了小红书,现在应该有两千多个赞了。但有时我也感到很无力。因为儿童文学的那几套作品,我扒完了以后,对方没有回应,书依然卖得很好。不过常怡在我发帖后,没再公开露面过。

《三联生活周刊》:从来没有相关人员联系过你吗?

抒情的森林:有的作家在后台私信我,把病例发给我,意思是我快把他“逼死了”。还有的作家虽然没有直接道歉,但是承认她以前不成熟。有一位大刊的编辑找过我,我就不说他的名字了。因为我扒出的不止一位作家,都有作品发表在他们期刊。他来私信我,大意是“作者那么长的稿子都写完了,这些片段应该不是主观故意的”,接着他又问我能不能删帖。

《窃听风暴》剧照

我起初不知道他是谁,后来经人提醒才发现是业内非常资深的编辑,所以觉得很愤怒。面对我的帖子,他下意识的反应是“这件事最好不要发生在我们这里”。他不是在讨论作者抄了没有,而是在讨论这个事情闹大了不好。所以我就很严厉地回绝了,我说“你到现在还没有认识到问题的严重性”。

《三联生活周刊》:目前看来,你的帖子对作家的影响可能不在于某篇作品的抄袭问题,还可能通过网络舆论被放大,波及到作者生活的方方面面。而这些附加效应,可能超出合理范围。你会因此有心理负担吗?

“抒情的森林”:说实话,我没有,我们都是社会人。正如我前面说的,文责自负。比如90年代作家叶蔚林也是因为抄袭别人的小说而“社死”。现在的作家也是一样,如果你本身享受了互联网时代的营销带来的红利,那么现在因此受到的反噬也是对位的。

另一方面,他们的行为也挤占了别人的机会。当你用这些作品获得发表机会,赢得曝光,另一个人就失去了这个名额。他的可能性就被抹杀了。难道我们只看到一个作家被揭露之后,可能受到的冷眼、批判、拷问,就不去想想那些从没有过机会的人?

确实我做这件事,是会对作家的前途造成毁灭性的打击。但我也希望,如果你还有文学梦想,就继续坚持。因为那些都是你从前做的事情,你现在如果还能写好小说,你就去写。

未尽的余波

《三联生活周刊》:你从去年开始到现在,坚持做这件事的动力是什么?

“抒情的森林”:主要是成就感。我是偶然开始做这件事的,结果发现正向反馈居然很多。来跟我对质的人,水平都很有限,连我幻想中的那种笔战都没有发生。二是我不愁素材。其他类型的博主可能发愁明天发什么取悦粉丝,但我不同,好像作家们在源源不断给我提供素材。

还有一重动力。我其实是个怕事的人,但不喜欢被当软柿子。如果我发了贴,就说明是实锤,你挨打一顿就行。但有的作家粉丝用刷屏、恶评这种手段攻击我,我就会怒了,连发好几篇。我发过几篇严厉的话,比如“当一个读者的意见变成愤怒”。现在作家的粉丝们也都知道我的脾气了。

我承认既然发出了声音,当然希望更多人听见。你可以说我(不断发帖)是为了吸引关注。不然我上网是为了孤芳自赏吗?但我不是为了红,大家的关注点应该在于我说的问题是不是存在。一个人要想被听到,有时候是需要大喊的,但我认为我没有做得太离谱,只是陈述事实。

《三联生活周刊》:你的帖子受到很多文学青年的关注,有的网友可能把你看做文学圈的正义使者。你怎么看这种声音?

“抒情的森林”:我挺怕这种标签的。前两天有个评论说我是“文学圈的纪检委”,有几十个点赞。当然他们对我抱有很大的善意,但我也挺怕这种标签的。

我觉得很多期待超出了我的能力范围,比如有个诗人和女朋友分手了,女生就来找我说要不要去查查这个诗人写的诗。或者有人说你能不能查一些更大牌的作家。我就发了个表情包,“我不是闲人”,我还有自己的生活和工作。

《三联生活周刊》:其实我们生活在一个文学式微的时代。跳出这个圈子看,作家有没有涉嫌抄袭,可能没有太多人关心。但文学似乎对你有特别重要的意义。可以描述一下你自己吗?你是一个怎样的人?

“抒情的森林”:首先我不是出版圈内的人。我肯定不是一个作家,也从来没有在出版社工作过。我目前还没有成为一个作家的梦想。我并不是出于仇视、反感或者嫉妒去做这件事的。

我不能具体说我的工作是什么,只能说大概从两年前开始,我就辞去了朝九晚五的工作。现在能够比较自由分配自己时间和精力,并不是坐办公室的上班族。

我之前的工作强度很高,主要是研究趋势预测网站,做成趋势研究报告,看起来高级,但也不知道有没有实际意义,做久了挺耗人的。但这种高强度的工作也让我变成了一个长期主义者。我可以透露一个信息,我已经在家乡跑了11届马拉松。这一方面说明我是有“肌肉力量的”。不要觉得我是一个可以随意被拿捏的人。另一方面,说明我的私人生活乏善可陈,就是个安静读书的人。

《三联生活周刊》:你期待的结局是什么样的?

“抒情的森林”:其实有记者问过我,你的诉求是什么?我觉得这是挺可笑的一个问题。我可以很清楚地说,我跟文学圈没有关系,我只是普通读者。只要作者、编辑都做好自己的本职工作,那就是一个很好的交代了。

本文为「三联生活周刊」原创内容 主笔|肖楚舟

特别提醒:如果文章内容、图片、视频出现侵权问题,请与本站联系撤下相关作品。

风险提示:纵横网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。

本文地址: