幸好荷兰政府失败了,否则开此先例将极其危险

11月5日下午,由商务部主办,中国人民大学合办,中国人民大学重阳金融研究院(人大重阳)、全球领导力学院承办的第八届虹桥论坛“开放贸易与安全发展”分论坛在国家发展中心(上海)举行。论坛直面全球经贸核心议题,邀请中外专家学者共同探讨如何构建开放、包容、普惠、平衡、共赢的全球经贸体系。

在CGTN《对话》栏目主持人许钦铎主持下,苏州大学讲席教授、全球化智库副主任高志凯与2011年诺贝尔经济学奖得主托马斯·萨金特教授,就“安全”概念的定义与美国的滥用、保护主义的风险、美国特朗普政府的关税政策与不确定性等话题开展对话。两位嘉宾一致认为,历史经验表明,封闭与恐惧不会带来安全,唯有以开放、理性与合作为基础的全球秩序,才是通向持久安全与繁荣的道路。

以下为观察者网整理的对话文字稿,未经嘉宾本人校阅,仅供读者参考。

许钦铎:近年来,我们看到“国家安全”的概念已经远远超出了传统范围,如今涵盖了经济、科技、网络等多个领域。安全的名义正越来越被用于为贸易限制和保护主义辩护。那么,在开放贸易的背景下,我们该如何界定安全的边界?更重要的是,如何在全球层面构建一个更加开放、安全与合作的经济体系?

先请萨金特教授谈谈。您能帮我们理解“安全”这个概念吗?我记得在特朗普总统第一任期内,“经济安全”还是个颇具争议的说法,当时很多人并不确定它究竟意味着什么。但如今到了其第二任期,几乎没有人再质疑这一提法,大家都默认“经济安全”是理所当然的。那么,请问,经济安全有没有一个普遍适用的定义?

萨金特:我的答案是否定的——没有统一的定义。人们常常用同一个词,却表达着完全不同的意思,有时甚至用它来掩饰真正的目的。

作为美国人,我必须说,当美国有人说“出于国家安全考虑”做某事时,很多时候他并非真是为了国家安全,而是为了保护某种私人利益、以公共利益为代价。我可以举出许多这样的例子,现在也依然在发生。所以我才说,没有所谓的“统一定义”。比如,马丁·雅克刚刚说到的“国家安全”,跟美国副总统万斯说的“国家安全”,其实并不是一回事。

美媒透露,美国国防部近日已完成《国防战略报告》的审查工作,将把关注重点从“威慑中国”转向西半球及美国本土

如果从历史的角度看——我非常欣赏马丁刚才提到的关于“学习与遗忘”的历史教训——像我这个年纪的人会觉得特别惊讶:八十年前,美国其实是深刻理解贸易与开放的益处的。那是因为我们在二十世纪二三十年代经历过错误,吃过亏之后才学到了正确的教训。可如今,这些教训基本上都被遗忘了。美国两党的领导人都对历史知之甚少,他们甚至不了解美国自己的历史,更别提中国历史了。

听了今天上午和下午的讨论,我没有太多要补充的。大家已经非常清楚地阐述了贸易开放的益处,包括背后的详细逻辑:事实是,没有所谓的“取舍”。支持开放的国家在各个方面都变得更加繁荣,而选择封闭的国家则日渐萎缩。

许钦铎:谢谢萨金特教授。高教授,您怎么看?关于安全的概念如今被不断延伸,有时甚至包括意识形态安全、价值观安全。谁掌握了所谓的“话语权”,能设定议程、定义风险与安全,谁就相当于在全球贸易中占据了道德和监管层面的制高点。比如现在有人提出所谓“民主供应链”。您怎么看?

高志凯:非常感谢。我很荣幸能与我十分敬重的萨金特教授同台。谢谢你的提问。我想谈几点。 首先,如果忽视安全或轻视安全,一个国家必然会为此付出代价。 第二,如果把安全推向极端,你同样会让自己陷入不利。中国有句古话叫“八公山上,草木皆兵”,描述的是一场古代的恶战。 当你陷入极端的安全焦虑时,眼中的每一颗草、每一片叶子都仿佛成了敌军。如果你在心里惦记着“魔鬼”,你会在墙上甚至在空气中都能看到“魔鬼”。

所以,在谈论安全的概念时,我们必须保持平衡。

我兼任中国能源安全研究所所长,我们的研究对象涵盖广义的能源问题,也以尽可能广的视角理解安全。在中国,安全有二十多个门类:金融安全、能源安全、科技安全、军事安全等等。安全确实存在,也绝不能忽略。但任何国家都不应沉溺于“安全至上”的绝对幻想。正如萨金特教授刚才提到的,如果把安全概念滥用以服务其他目的,比如被意识形态目标所绑架,那就已经偏离了安全的本意。那不是安全,而是以安全之名行他途之实。

我想给中美双方的建议都是:不要因安全考量而“冻结”行动。要认真研究安全问题,但不要把它无限放大。面对安全,我们需要平衡的思维。

许钦铎:谢谢高教授。萨金特教授,您刚才提到,美国的两党领导人都忘记了历史,提到过上世纪三十年代、七十年代。您认为他们没学到的教训是什么?是保护主义、关税的问题吗?

萨金特:二十世纪的前半段给欧洲带来了巨大的灾难,同时却让美国受益匪浅。那段历史中有许多值得反思的教训。让我举一个例子吧。

在二十世纪一二十年代,几乎所有科学领域的领军人物都在欧洲——从俄罗斯、德国、法国到英国。美国当时只是个“边陲学术地带”,我们不是科学上的领军者,美国的优秀学生要去德国、英国或法国求学。

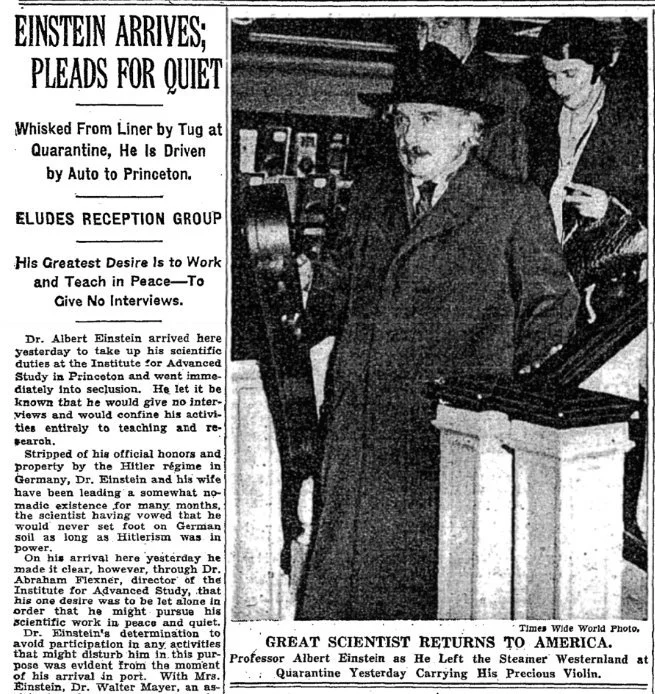

可到了三十年代,由于诸多原因,奥地利、匈牙利、德国等国主动或被迫地把一批科学家赶出了欧洲,他们流亡到了美国。顺带一提,即便在当时入境美国也不容易,但他们最终留下来了。短短五年内,他们就帮助美国成为各个科学领域的世界领先者,包括经济学——如果你愿意把它看作科学的话。

正是这些名字:冯·诺依曼、阿尔伯特·爱因斯坦、乔治·加莫夫(他是我岳父的论文导师)、爱德华·泰勒——这些人来到美国,他们的科技研究成功不仅帮助美国赢得了二战,也推动了全世界的科技与学术的飞跃。

1933年10月,阿尔伯特·爱因斯坦离开欧洲入境美国时的美国报纸报道

我们一直在延续这条道路,刚刚谈到了人力资源,而美国的很多初始人力资源其实来自中国。我本人是一名大学教授,我的许多优秀学生都来自中国,他们在中国学习数学、理科等基础教育的内容,中国为他们支付了教育成本,然后他们到美国攻读研究生,成为我最好的学生之一。所以我本人也是“开放”的受益者——我与许多在中国完成中学、本科教育,然后在美国读研究生的学者共事,这让我受益匪浅。

然而,看看美国正在发生的事情。过去几个月以来,美国政府却表示打算限制来自中国的留学生人数。这是在干什么,这不是在重蹈德国当年的覆辙吗?难道我们没从那段历史中学到教训吗?这就是我所说的“被遗忘的教训”。相较之下,我认为中国并没有忘记这一点。

许钦铎:您刚才的意思是,开放本身就是一种更高层次的安全?

萨金特:绝对如此。我刚才就想这么说——开放本身就是安全的最高形式。历史上有太多这样的例子。

许钦铎:高教授,您刚才提到如果把安全推到极端,反而会带来负面效果。那么您认为,像保护主义或单边主义这样的做法,最终真的能实现推行者所宣称的目标吗?

高志凯:谢谢你的提问。在回答之前,请允许我先谈谈从历史中学习的问题。

首先,我认为,当今世界格局是在纳粹德国与日本军国主义无条件投降的基础上建立起来的,其本质上就是一个多极的世界,而非单极的。看看联合国安理会的构成:五个常任理事国,包括中国,每个都有否决权。这说明在1945年国际秩序的奠基之初,创立者就希望这个秩序在最高层面——也就是联合国安理会层面——实现权力的制衡。那后来发生了什么?为什么会出现一个大国,自认为是世界的唯一一极,并要求所有人接受单极世界的说法?其实,从一开始,这个世界格局就是多极的。这是我想说的第一点。

第二点,今年9月3日,中国举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的大型阅兵。当时我在央视的演播室做现场直播。走出直播间后,我看到欧盟外长——我不想点名——公开表示震惊。她问:“为什么中国要庆祝法西斯战败?中国跟击败法西斯有什么关系?”她甚至声称,中国在北京举行阅兵是在“挑战国际秩序”。

对此我公开回应:这位女士该回去重新上学了。中国在那场战争中牺牲了3500万人,连续14年抗击日本侵略者,并与美国等国并肩作战,最终彻底终结了法西斯主义。如果卡娅·卡拉斯作为欧盟的最高外交官,连1945年发生了什么都不知道,那她根本不配担任这个职位。她应该回去学一学最基本的历史常识——甚至不是回去念大学或高中,而是回幼儿园重修历史启蒙课。

第三点,我震惊于如今保护主义又在危险地抬头。我呼吁世界各国共同捍卫自由贸易。因为保护主义从来不能真正保护任何人的利益。特朗普总统及其政府以保护主义的名义行事,并没有在维护美国人民的正当利益。

我坚信,美国绝大多数民众其实是支持自由贸易的,因为自由贸易能让他们受益最大。如今有些美国人说,不要“自由贸易”,要“公平贸易”。我想特别强调:从美国的利益角度来说,没有自由贸易,就不会有真正的公平贸易。自由贸易是任何公平贸易的前提。否则,如果不谈自由贸易,你认为的“公平”只是对你而言,对我就不公平。

所以我真心希望特朗普总统及其团队能真正研究历史,了解滥用关税和保护主义的危险。

最后,请容我在萨金特教授这样一位杰出的诺贝尔奖得主面前指出一点:美国政府征收的关税不是由中国来承担的,而是由美国人民在支付。那是一种对美国民众征收的赋税。

当地时间11月6日,特朗普接受媒体采访时承认,由于政府关税,美国消费者确实为商品支付了更高的价格。

我真心为那些勤劳、诚实、正直、值得尊敬的美国民众感到遗憾。他们不应该承担美国政府征收的关税,更不该被告知关税会“让美国再次伟大”、会带来如此多的收入以至于“美国人不再需要缴纳所得税”。美国政府至少应当诚实地告诉民众——这些关税,是他们自己在为从中国或其他国家进口的商品买单。不应该再提保护主义,保护主义这个词本身就是一种误导,因为至少就美国来说,保护主义根本没有在保护美国民众的正当利益。

萨金特:没错。那你刚才问我,关税是否实现了其目的?问题在于——关税真正的目的是什么?如果目的真是为了改善普通美国人的生活,那答案显然是否定的。关税只是为了保护一小部分既得利益群体。

举例来说,美国对钢铁和铝征收关税,这伤害了我和我大多数朋友的利益。但关税确实让少数几家钢铁、铝业企业和工会受益。他们就是一个极小的利益集团。他们其实想要加征关税,但不会在公众面前这样说,而是会打着“对我们有利的事也对大家有利”的旗号。其实并不是这样。

再说到“自由贸易”和“公平贸易”这两个词——我知道“自由贸易”是什么意思,但每当有人说“公平贸易”时,我就有点紧张:到底对谁公平?因为贸易中永远有赢家和输家。

许钦铎:这是个很有意思的观点——连诺贝尔奖得主都认为“公平贸易”的定义含糊不清(笑)。但另一方面,我们看到一些单边措施,比如对先进芯片或人工智能技术的出口限制。从被制约的一方来看,这些措施是否真的会阻碍中国高科技的发展?

萨金特:好问题。其实正如前几场讨论所提到的,美国的政策——不仅仅是这一届特朗普政府,早在之前就开始了——它制造的不是风险,而是不确定性。

在统计学上,风险意味着你知道概率的分布,虽然存在不确定性,但是正态分布的,因为我已经见到了数据;而不确定性则意味着你根本不知道其概率分布,也没有稳定规则,规则随时会变。这种不确定性会破坏投资模型和资本配置,甚至也会导致“分散风险”这种概念失效。

因此,正如很多嘉宾刚才充分阐述的——提供稳定的制度和规则的能力,是决定一个国家能否成功的关键。这一点我完全赞同。

许钦铎:高教授,我知道您想回应,同时也请您谈谈一个最新的例子——荷兰政府在华盛顿压力下,试图“国有化”一家中国企业。与此同时,中美刚刚达成一项暂时性的关税与出口管制“停火协议”。这让荷兰陷入了尴尬的境地。所谓“去风险”策略似乎正在反噬自身,带来更大的不安全。您怎么看?

高志凯:这是个非常有代表性的例子。

首先,我们必须承认,风险无处不在、无时不有。比如,我现在坐在你们面前,这把椅子随时可能塌;我坐在舞台上,舞台也可能塌;我头顶的天花板可能掉下来;喝水可能呛到;游泳可能溺水;吃蘑菇可能中毒。风险无处不在。

所以,如果你在政府或企业里听到有人提议成立一个“去风险部门”,请立刻解雇他/她。因为“去风险”本身就是最荒谬的幻想。根本不可能实现,风险永远存在。我们能做的不是消除风险,而是管理风险。

中国和世界上任何国家一样,既有风险,也有机遇。把中国看作“风险的总和”是错误的,把中国看作“机遇与回报的总和”同样也不对。必须辩证地看待——中国既是风险,也是机会。

第二,说到关税,中国有五千年的历史,留下了一些古老的智慧。中国有句:饮鸩止渴。一个人极度口渴时,会想立刻喝水解渴;但如果手里那瓶水其实是“毒液”,你喝下去只会害死自己。

关税就像那瓶“毒液”——短期看似能解渴,长期却会自伤,尤其对美国这样的超大经济体更是如此。按最基本的金融常识,如果你希望美元继续作为全球主导货币,就必须维持贸易逆差,而不是通过关税阻断贸易。

我真心希望像萨金特教授这样优秀的诺贝尔经济学家,能有机会把这些最基本的常识告诉特朗普总统。

再回到荷兰的问题。首先,我一直非常尊敬荷兰的民众,他们以诚信和卓越的商业口碑而闻名。但这一次荷兰主动挑起与中国的纠纷,完全没有道理。特别是这家中国企业,其实是荷兰注册公司在中国的母公司。如果你仔细看它的公司架构就会发现,其生产基地、客户和产业链几乎都在中国。荷兰若真想“收回”这样的资产,就注定是一场打不赢的战斗。

荷兰经济事务大臣文森特·卡雷曼斯10月接受荷兰媒体采访,谈及安世半导体事件。 视频截图

我必须说,作为一个向来受人尊重(尤其是受到中国民众尊重)的国家,荷兰做出了一件“非常愚蠢”的事——请允许我用这个词。他们企图掠夺一家中国控股企业的资产,以为能占到便宜。这非常令人意外。幸运的是,他们的计划最终被制止了。为什么?因为欧洲和亚洲的汽车制造商——奔驰、宝马、大众等——都需要这家中国公司在大陆制造的芯片。无论荷兰政府针对这家企业做什么密谋,都不可能脱离中国制造。

所以,荷兰政府的做法不仅扰乱了企业结构,更破坏了整个欧洲汽车制造业包括其他产业的供应链。幸好,这次荷兰政府失败了。否则,开了这一先例会极其危险——可能让其他发达国家,甚至世界上的发展中国家都会如此效仿并掠夺中国企业的资产。

这可能是我唯一一次这样说,但我对荷兰如此悲惨地失败感到非常欣慰。平时我对荷兰人是充满敬意的。他们是伟大的民族,我十分尊重他们。

许钦铎:他们其实是亲手破坏了自己的安全。我们看到,中国最近提出了“全球治理倡议”,其中强调的五项原则包括主权平等、尊重国际法等。也许在这样的精神下,中美才达成了一项为期一年的“经贸停战”,双方将继续保持接触,希望最终达成更持久的协议,既促进两国发展,也增进安全。萨金特教授,您对这样的前景感到乐观吗?

萨金特:我并不乐观。如果让我预测特朗普政府接下来会怎么做,我认为他们将无法制定出能维持几个月以上的政策。原因很简单——他们自己恐怕也不清楚想要什么。

若试图推敲他们的动机,一个理性的人会说:既然采取这些措施,他们一定有某种目标或世界观。然而,当你听他们阐述自己的世界观时,会发现逻辑极其混乱。举个例子,他们说要通过征收关税来阻止进口,把制造业带回美国,同时还能增加财政收入。但这两者显然自相矛盾。那么他们是没有意识到这一点,还是根本不在意?

比如,特朗普与墨西哥谈好了一份贸易协议,还在和加拿大谈判,然后他突然叫停了谈判,因为加拿大有人播放了一段关于里根的广告,他非常不满意,于是叫停了谈判。

你如何预测这种行为?这已经超出了“无序”的范畴,连“无序”都不足以形容。因此从这方面说,我对未来的前景并不乐观。

不过,马丁刚才的评论我很认同——也许这并不那么重要。因为从数据上看,世界发展的方向已然确定。就像他提到的,到2045年的趋势,我不会反对这种判断。正是这些力量推动着全球格局的演变。因此,中国及其他国家推动建立不以美国为中心的世界秩序,其实是一件积极的事。这将促使美国最终不得不去适应一个更加多极化的世界。

许钦铎:另一方面,我们也看到一些更具一致性和可预期的政策。比如说,中国对来自非洲五十多个国家的商品实行零关税政策;在世贸组织谈判中,中国也主动放弃了“特殊与差别待遇”地位,以推动自由贸易和多边主义更好地运作。这些都是明确的方向。正如今天上午讨论的那样,中国拥抱自由贸易与自由市场——这是一条清晰、可持续的道路。

高志凯:谢谢钦铎。我认为,中国将竭尽所能让自由贸易取得胜利,让中国和所有贸易伙伴实现共赢。举例来说,既然中国与非洲国家之间的零关税政策已取得成效,为什么加以推广呢?为什么不试着推动中美之间的“零关税互惠机制”呢?

设想一下,如果中国提议与美国实行双边零关税,也许特朗普总统会先高兴一秒钟,然后立刻跳起来反对,说“不行”“中国占我便宜”。因为中国对美出口确实高于从美国的进口。

但这套“互惠零关税”方案的妙处在于,我们可以将美国对华出口额作为基准实施零关税——比如,美国每年向中国出口2000亿美元的商品,那么中国向美国出口的等额商品也享受零关税。至于超出部分的中国出口,美方可自行决定征多少关税。这样一来,中美之间的贸易会既公平又对等。

更重要的是,这样的安排不是给贸易“做减法”,而是为了进一步扩大。我们完全可以把中美贸易额从现在的近7000亿美元提升到1万亿美元。至于新增的部分,也能激励美国企业去寻找更多适合中国市场的优质、实惠商品。那样的话,中美两国都将变得更伟大,而世界也会因此变得更安全。

所以我认为应该对中美关系保持乐观。中国并没有什么既定剧本,我坚决反对那些把中美关系套入所谓“修昔底德陷阱”模式的说法。中美不仅是两大常规军事强国,更是两个核大国,我们需要找到保持沟通的方式。

你提到了在釜山举行的中美元首会晤,我想说,首先,我认为中美能够在最高层面保持接触,是非常积极的信号。无论结果如何,能有这样一次会晤,本身就是建设性的。

但遗憾的是,当今世界上最可预测的事情就是特朗普政府的“不可预测性”。他们的政策随时可能在一夜之间翻转。中国有句古话叫“朝令夕改”,但在特朗普政府那里,是“朝令朝改”——早上刚决定的事,还没等墨迹干就变卦了。

所以我建议,中国的公众、领导层和政府都不要对美国这位总统和政府能遵守承诺抱有过高的期待。事实已经证明,他们正在考虑对中国加征更多关税,启动更多“301调查”。这都印证了我的判断:当今世界最大的确定性,就是特朗普政府的极端不确定性。我们必须留意他们随时变卦的风险。

至于中国方面,我可以负责任地说:无论中国答应了什么,都会信守承诺,绝不轻易改变——哪怕代价高昂。中国一贯言出必行,这一点是我最钦佩、也是最让我感到自豪的。

特别提醒:如果文章内容、图片、视频出现侵权问题,请与本站联系撤下相关作品。

风险提示:纵横网呈现的所有信息仅作为学习分享,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网,仅供参考使用,相关侵权责任由信息来源第三方承担。

本文地址: